「鉛筆 で 書く 絵 簡単」と検索しているあなたは、きっと「絵を描いてみたいけれど難しそう」「何から始めればいいのかわからない」と感じているのではないでしょうか。実は、特別な技術や高価な道具がなくても、鉛筆一本あれば誰でも絵を楽しむことができます。

この記事では、初心者でも挑戦しやすいシンプルな描き方や、必要な道具、基本的なコツについて丁寧に解説します。特に、果物など身近なモチーフを使った練習方法は、描く力を自然に高めるのに効果的です。

また、明暗の使い方や面の方向といった基礎知識にも触れながら、上達のポイントを具体的に紹介していきます。鉛筆画が初めての方でも、読み終える頃には「自分にも描けそう」と思えるはずです。まずは、簡単なモチーフから一緒に始めてみましょう。

初心者に適したシンプルなモチーフの選び方

立体感や質感を表現するための描き方のコツ

明暗・陰影・調子の使い分けによるリアルな表現技法

鉛筆で書く絵が簡単に始められる方法

- 初心者におすすめのシンプルな練習

- 鉛筆画に必要な道具を揃えよう

- 果物を使った描き方の基本とは

- 上達のためのコツを知っておこう

- 明暗を使って立体感を表現する

初心者におすすめのシンプルな練習

初めて鉛筆で絵を描く方には、複雑なモチーフよりも「単純な形」を使った練習が効果的です。具体的には、円や四角、三角といった図形を何度も描くところから始めてみましょう。

このような形を繰り返し描くことで、手の動かし方や鉛筆の力加減、線の方向性を自然と身につけられます。最初から上手く描こうとするよりも、「正確に観察する力」を養うことが重要です。

例えば、丸いお皿や空き缶など、家にある日用品をモデルにしても構いません。そのときは光の当たり方にも注目すると、自然に立体感を意識できるようになります。

ただし、最初から細部を描こうとしすぎると疲れてしまうこともあります。まずは形の大まかなあたりをとる練習から始め、徐々に細部へと描き進めていくと無理なく取り組めます。

鉛筆画に必要な道具を揃えよう

鉛筆画を始めるには、最低限の道具が必要です。高価な画材をそろえる必要はありませんが、基本的なアイテムはしっかり準備しておくと、快適に描き進めることができます。

最初に用意したいのは、数種類の濃さの鉛筆です。H~4Bあたりまでを3~4本そろえておくと、明るい部分と暗い部分の表現に対応できます。例えば、三菱鉛筆の「ユニ」やステッドラーの「マルス ルモグラフ」は芯の滑らかさと描きやすさに定評があります。

紙はスケッチブックか画用紙がおすすめです。厚みのある紙を使うことで、消しゴムを使っても紙が傷みにくくなります。また、練習用にはポストカードサイズなどの小さめの紙を使うと取り組みやすいです。

消しゴムや練りゴムも忘れずに用意しましょう。細部の修正やハイライトの表現に役立ちます。ただし、消しすぎると紙が傷むので注意が必要です。

このように、基本の道具をそろえておくことで、描くことに集中しやすくなり、練習の効率も高まります。

果物を使った描き方の基本とは

果物は鉛筆画の練習に最適なモチーフです。形がシンプルで身近なため、初心者でも取り組みやすく、それでいて立体感や質感の表現力も鍛えられます。

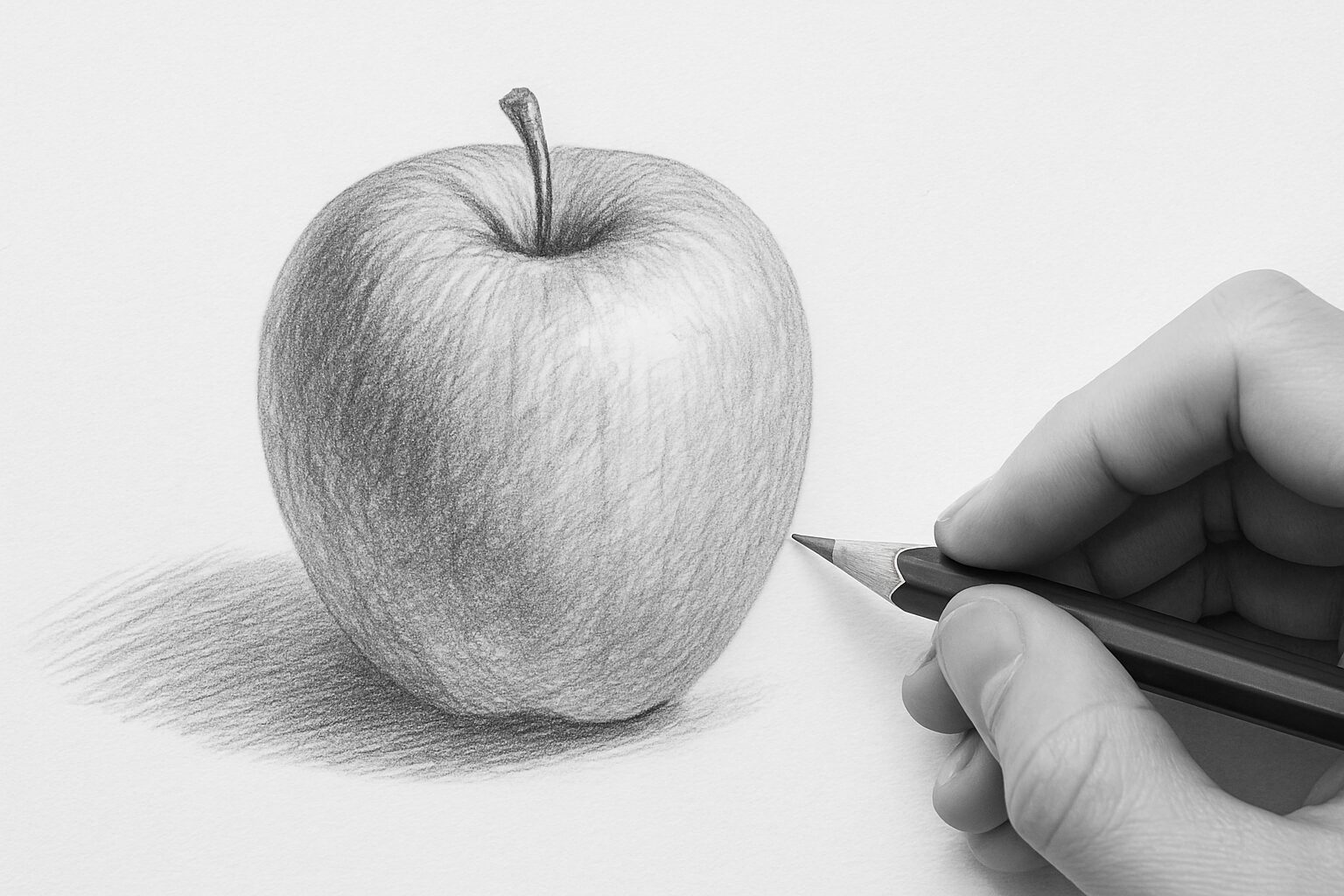

中でも「りんご」は特におすすめです。丸みがありながら微妙な凹凸があり、影のつき方や表面の艶など、描写すべきポイントが豊富に詰まっています。まずは実物をよく観察し、輪郭ではなく全体の形をとらえる「あたり」をとることから始めましょう。

描き進めるうえでは、光の方向を意識しながら明るい部分と暗い部分の差を出していきます。ここで重要なのは、「陰」と「影」の違いです。陰は果物そのものの暗い部分、影は果物が落とす黒い部分のことを指します。この違いを意識して描くと、立体感と空間の両方が表現できます。

一方で、果物には色や表面の質感という要素もあります。鉛筆だけでこれを表現するには、グラデーションの幅を工夫しながら、ざらざら感や艶っぽさを描き分けていく必要があります。

このような理由から、果物を描く練習は初心者にとって構造理解や観察力の向上に大きく役立ちます。

上達のためのコツを知っておこう

絵を上達させるためには、ただ闇雲に描くのではなく、意識的に取り組むことが大切です。具体的な「コツ」を知っているかどうかで、上達スピードには大きな差が出ます。

まず意識したいのは「観察する力」です。描く前に、モチーフをしっかりと観察し、形・光・影・質感などの要素を見分ける習慣をつけましょう。絵を描く力は、目で見て気づく力に比例すると言っても過言ではありません。

次に大切なのは、失敗を恐れないことです。描き始めから完成形を目指す必要はありません。特に下書きの段階では、何度も線を引き直して構いません。線を重ねながら形をつかんでいくプロセスは、絵の基本を理解する手がかりになります。

また、仕上げの際には一箇所に集中しすぎず、全体のバランスを見ることが大切です。細部だけを描き込んでしまうと、全体としてチグハグな印象になることがあります。

描くたびに「なぜこう見えるのか?」を考えながら取り組むことで、次第に目と手が連動して動くようになります。この積み重ねが、着実な上達へとつながっていきます。

明暗を使って立体感を表現する

立体感を出すためには、単に輪郭をなぞるのでは不十分です。もっとも効果的な手法の一つが「明暗の表現」です。鉛筆の濃淡を活かして、光が当たっている部分とそうでない部分の違いを描き分けましょう。

特に意識したいのが、「陰」と「影」の違いです。陰は物体自体の中で光が当たらない部分を指し、影はその物体が周囲に落とす暗い形です。どちらも正しく描くことで、モチーフの位置や厚み、空間の奥行きを自然に表現できます。

例えば、りんごを描く場合、上部が光を受けて明るくなり、下部には陰ができます。そして、その下に落ちる影が地面との関係を示します。これらを描き分けることで、単なる丸ではなく、重みと存在感のある果物に見せることができます。

ただし、明暗を強調しすぎると不自然になることもあるため、グラデーションの移行はなめらかに行うよう心がけましょう。光の方向を意識しながら、自然な諧調で描き込むことがポイントです。

鉛筆で書く絵を簡単に楽しむために

- 面の方向を意識した描き方の工夫

- 陰と影の違いを理解することが大切

- 調子の幅でリアルな質感を出す方法

- コツを押さえたデッサンの手順紹介

- シンプルなモチーフで練習を重ねよう

- 描き方のバリエーションを増やそう

面の方向を意識した描き方の工夫

モチーフを描くとき、形だけでなく「面の向き」に注意を向けると、よりリアルな印象を与えることができます。面の方向とは、物体の表面がどの方向を向いているかを意識することです。

例えば、球体であってもすべての面が同じように光を受けているわけではありません。上部は明るく、側面は中間の明るさ、下部は暗くなるといったように、面の向きごとに明るさが変化します。こうした違いを丁寧に描き分けることで、自然な立体感が生まれます。

また、描き方にも工夫が必要です。日向に当たっている部分は、シャープな線を使い、形をくっきりと見せるようにします。一方で、日陰側では線を柔らかくしたり、ガーゼやティッシュでぼかすことで、やわらかな雰囲気を出せます。

面の変化を意識して鉛筆を動かすと、紙の上に描かれた形が、ただの線から「面のある形体」へと変化して見えてきます。この視点は、初心者が見落としがちなポイントですが、上達には欠かせない要素です。

陰と影の違いを理解することが大切

鉛筆で絵を描く際に、立体感を出すために欠かせないのが「陰」と「影」の描き分けです。この2つは似ているようでまったく異なるもので、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

「陰」は、物体そのものの中で光が当たっていない暗い部分を指します。例えば、りんごの側面や底のように、光源の反対側になる部分です。一方の「影」は、物体が光を遮ることで地面や周囲に落ちる暗い形のことです。つまり、陰は物体の内側、影は物体の外側に生じるものです。

この違いを意識せずに描くと、物体の立体感や空間との関係性があいまいになってしまいます。例えば、影を描かずに終わると、物体が空中に浮いているような印象になってしまうことがあります。

陰は柔らかくなだらかに、影は輪郭がややはっきりするように描き分けると自然な仕上がりになります。初心者でもこの違いをしっかり押さえておくだけで、絵の印象が格段に変わります。

調子の幅でリアルな質感を出す方法

鉛筆画でリアルな質感を表現するためには、「調子の幅」が大きな鍵を握ります。調子とは、明るさから暗さまでのグラデーションのことです。この幅を広く取ることで、描写に深みが出て、物体の質感を視覚的に伝えることができます。

例えば、つやのある金属や果物のように光を反射する素材は、明暗のコントラストが強く出やすいため、最も明るい部分と最も暗い部分を意識的に分けて描く必要があります。その際には、硬めの鉛筆(H系)と柔らかめの鉛筆(B系)を使い分けると効果的です。

また、調子を滑らかに変化させるには、鉛筆の角度や筆圧にも注意が必要です。力を入れすぎるとムラが出やすくなるため、軽い筆圧で何度も塗り重ねるようにして描くと、滑らかなグラデーションが作れます。

反対に、調子の幅が狭いと、物体の奥行きや質感が伝わりづらく、のっぺりとした印象になりがちです。このように、明暗の幅をしっかり使い分けることが、リアルな質感を描き出す大きなポイントになります。

コツを押さえたデッサンの手順紹介

シンプルなモチーフで練習を重ねよう

初めのうちは、複雑なものを描こうとするよりも、シンプルなモチーフを繰り返し描くことが上達への近道です。形が単純なものほど、形の正確さや明暗の差など、基礎的なスキルが問われるからです。

例えば、円柱、立方体、球体といった基本的な立体を描くだけでも、陰影や面の方向を意識する練習になります。また、紙コップや卵など、日常にある物も良い題材です。どれも描きやすく、持ち運びやすいため、習慣として取り組みやすいのもメリットです。

ただし、モチーフが簡単だからといって油断は禁物です。実際に描き始めると、左右のバランスが崩れたり、影の形が不自然になったりと、小さなズレが作品全体の印象を大きく左右します。

このように、シンプルな題材を繰り返し描くことで、基礎力を自然に身につけることができます。慣れてきたら、角度や光の位置を変えて描いてみると、新たな気づきが得られるでしょう。

描き方のバリエーションを増やそう

描き方に変化を加えることは、表現の幅を広げるためにとても効果的です。ひとつのモチーフでも、鉛筆の使い方や塗り方を変えるだけで、まったく違った印象の作品に仕上がります。

例えば、同じりんごを描くにしても、短い線を重ねて質感を出す描き方、滑らかなグラデーションを意識する塗り方、コントラストを強調した陰影表現など、技法はさまざまです。こうした違いを試すことで、自分に合った描き方を見つけることもできます。

また、鉛筆の種類を変えてみるのも効果的です。硬めの鉛筆(H系)は細かい線を描くのに向いており、柔らかい鉛筆(B系)は濃い影を作るのに適しています。それぞれを使い分けることで、描写に奥行きが生まれます。

最初から複雑な技法を使いこなす必要はありません。まずは「こう描いたらどう見えるか?」という視点を持って、描き方の違いを体験することから始めましょう。こうした工夫が、描く楽しさを広げるきっかけになります。

鉛筆で書く絵を簡単に楽しむためのポイント総まとめ

- 円や三角などの単純な図形を繰り返し描くことから始める

- モチーフを正確に観察する力を養うことが上達への第一歩

- 家にある日用品を題材にすることで気軽に練習できる

- 鉛筆の濃さを使い分けることで明暗を表現しやすくなる

- 紙は厚みのあるスケッチブックや画用紙を選ぶと描きやすい

- 練り消しを使うことで柔らかいハイライト表現が可能になる

- 果物は形・質感・光の観察に適した初心者向けのモチーフ

- 陰(物体の内側)と影(地面の上)を描き分けることが重要

- 明暗のグラデーションで立体感と質感を自然に演出できる

- 構図とあたりを最初に決めることで全体のバランスが整う

- 線を何度も描き直しながら形を整えることを恐れないこと

- 細部よりも全体のバランスを優先して描き進める意識を持つ

- 面の向きに注目して光の当たり方を丁寧に描き分ける

- 調子の幅を広くとることで質感や奥行きをよりリアルに表現できる

-

描き方のバリエーションを試すことで表現の幅が広がる